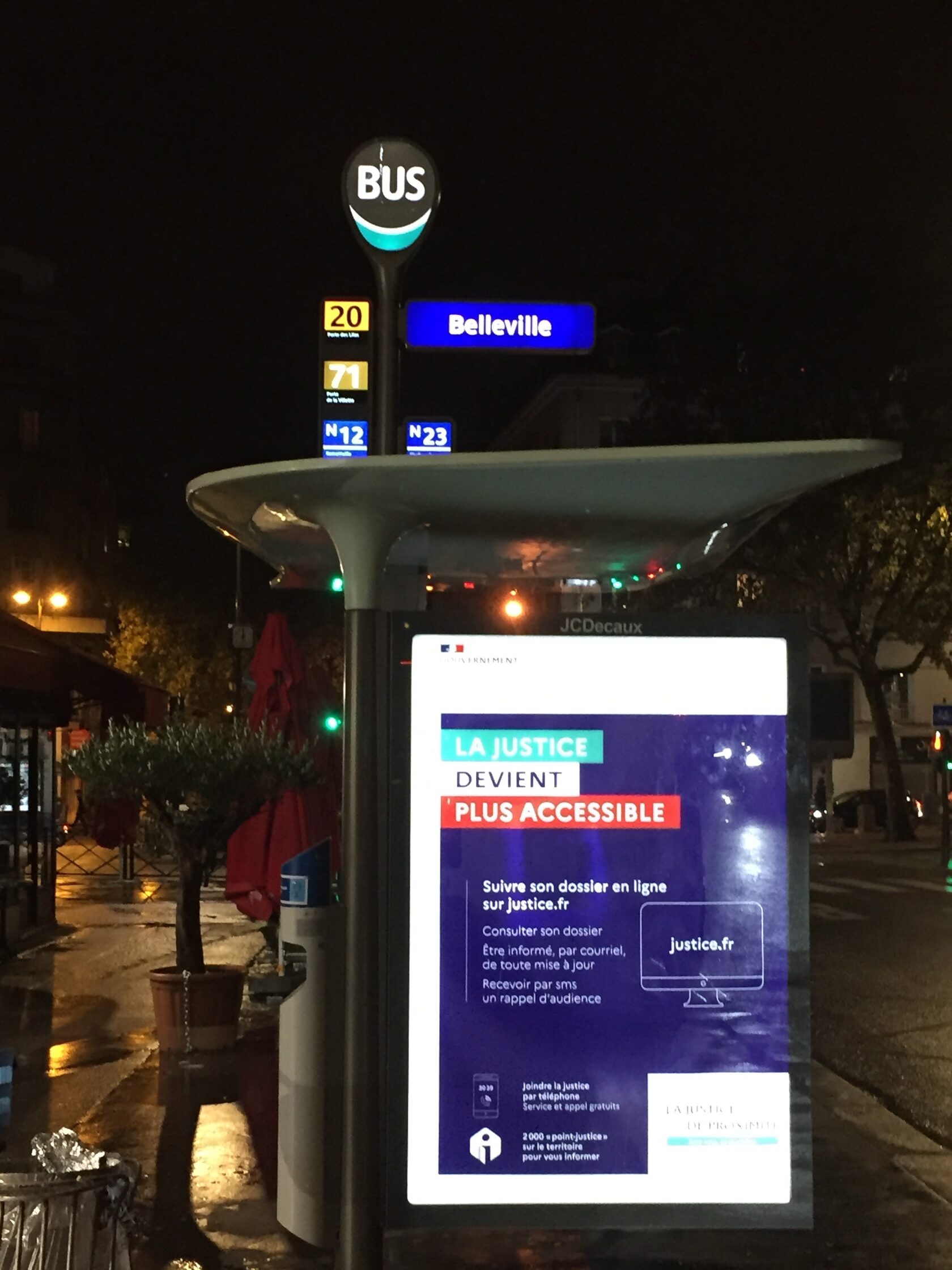

En cette période de rentrée, les abris-bus parisiens accueillent une nouvelle campagne de communication du Ministère de la Justice : « La justice devient plus accessible ». Le fond comme la forme de cette campagne rappellent les difficultés auxquelles se heurte une institution souvent décriée en raison de sa « déconnexion » d’avec ses justiciables. Une étude IFOP de 2021 dressait un tableau alarmant du rapport des citoyens français la justice : seuls 22 % des français·es auraient pleinement confiance en cette institution – en 2019, 62% estimaient que les tribunaux fonctionnaient mal et moins de la moitié considéraient les juges comme indépendant·es du pouvoir politique.

Cette campagne de communication, axée sur la « justice de proximité », est révélatrice de la nécessité de s’ancrer spatialement et socialement, y compris – et peut-être même surtout – s’agissant d’une institution régalienne à la position historiquement acquise. Elle met également en évidence le vecteur privilégié par l’institution pour cette reconnexion : le numérique. S’inscrivant en cela dans le sillage de plusieurs décennies de « modernisation de l’action publique » portée par diverses administrations, le Ministère de la Justice associe la dématérialisation et l’usage des technologies de la communication (accéder à son dossier sur justice.fr, recevoir des sms concernant ses audiences…) à la montée en efficacité et en transparence de ses services. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des opérations de numérisation (le projet Portalis, dans le cadre duquel s’inscrit la dématérialisation des procédures judiciaires, accumule les retards depuis plusieurs années) ainsi que les inégalités d’accès et de formation des justiciables aux technologies de l’information et de la communication peuvent toutefois interroger sur les résultats à venir de ce « solutionnisme technologique ».